弁護士の石井です。

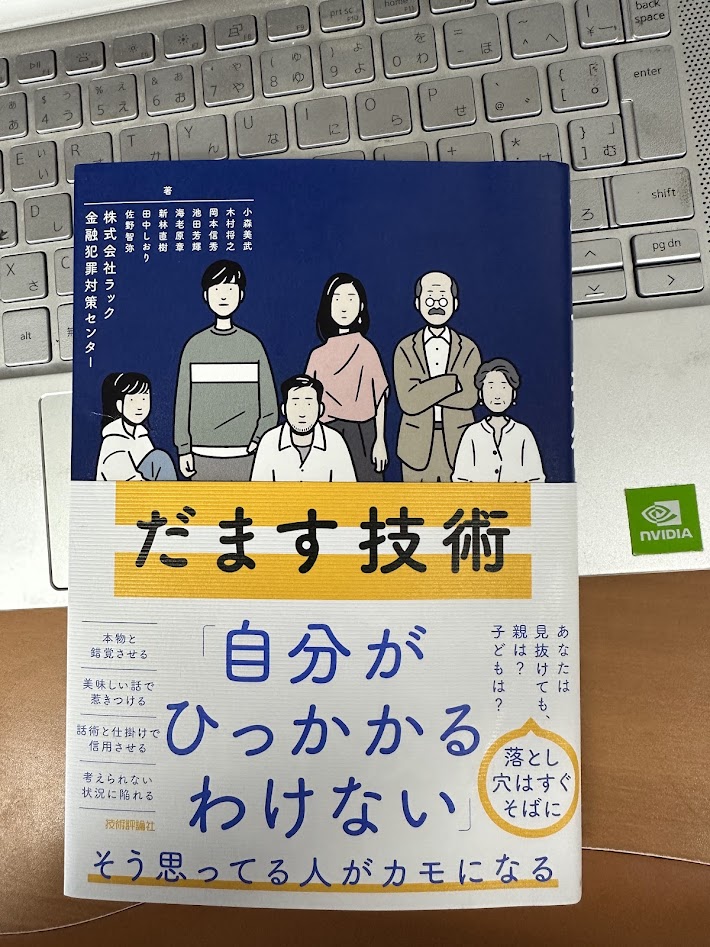

『だます技術』という本を読みました。

詐欺被害のニュースをチェックしている身としては、聞いたことがある話ばかりですが、そうでない人は、一通りの手口を知っておいたほうが良いでしょう。

2023年には特殊詐欺の被害が2万件以上確認され、その手口はますます巧妙化しています。詐欺から身を守るために最も重要なのは、「相手を知って、自分を知る」こと。

この記事では、現代の詐欺師がどのような心理テクニックを駆使して私たちを騙そうとしているのか、そしてそれらの罠から身を守るための具体的な方法を解説します。

目次

詐欺師の基本テクニック

「美味しい話」で惹きつける

詐欺師は私たちの「得したい」という願望を巧みに利用します。

近隣店舗のお得なチラシに見せかけて、QRコードから詐欺サイトへ誘導するケースが増えています。「期間限定」「初回限定」といった言葉で焦らせ、冷静な判断をする時間を与えないのが特徴です。

最近、特に注意すべきはQRコードです。スキャンする前にアクセス先のURLを確認できないため、悪意のあるサイトに簡単に誘導されてしまいます。

「簡単・高収入」の罠

「簡単」「即日」「高収入」といった言葉は詐欺の赤信号です。特に経済的に困窮している人を標的にし、銀行口座の売買や闇バイトなど、犯罪に加担させるケースが多いです。

具体的な例として、「スマホで1日10分の作業で月20万円稼げる」といった謳い文句で誘い込み、実際は自分の口座を犯罪に利用される「口座売買」に巻き込まれるケースが増えています。

または、副業のための情報商材を買わされるという方向性もあります。

「無料」の魔力

「無料」という言葉には強力な心理的魔力があります。

「無料ライブ配信」などを謳い、視聴のためと偽ってクレジットカード情報の入力を求めるケースがあるとか。

無料だと思って行動を起こした後、「確認のため」などの理由で個人情報やカード情報を入力させられ、気づかないうちに契約や課金に同意させられてしまうのです。

当選商法の手口

宝くじや懸賞の高額当選を謳い、当選金受け取りのための手数料が必要だと偽って送金させる手法も古典的ですが今もあります。

「お金がもらえるかもしれない」という期待感が冷静な判断を鈍らせます。合理的に考えれば、本物の当選なら手数料を差し引いた金額を送金するはずですが、頭の中で、お金をもらったと思っちゃうと、少しくらいの手数料は払おうという気になってしまうもの。

信頼を得るための詐欺術

本物と錯覚させる偽サイト

詐欺サイトは本物のサイトを精巧にコピーしているため、見た目だけでの判断は困難です。銀行やクレジットカード会社のサイトを模した偽サイトでは、ロゴやレイアウトが本物とほぼ同じため、一目では見分けられません。著作権とか無視してAIで簡単に作れるので、見分けるのは無理です。

常にURLを確認する習慣をつけましょう。正規のドメインか、「https」で始まっているかなどは最低限チェックすべきポイントです。

URLやメールアドレスの巧妙な偽装

詐欺師は本物と似せたURLやメールアドレスを使用します。例えば「amazon.co.jp」を「amazon-co.jp」や「arnazon.co.jp」(mとrが入れ替わっている)に変更するなど、一見しただけでは気づかない微妙な違いを作ります。

また、メールの差出人名は簡単に変更できるため、銀行や公的機関からのメールに見せかけることも可能です。差出人名だけでなく、メールアドレス自体を確認することが重要です。

迷惑メールフォルダを見たら、こんなのばっかり。

実在する機関を装う手口

市役所の健康保険課や税務課などを装い、「還付金が受け取れる」などと電話をかけるケースが多発しています。実在する機関名を使うことで信頼性を高め、ATMへの誘導などを行います。

公的機関が電話でATM操作を指示することは絶対にありません。不審に思ったら、その場で対応せず、公表されている機関の電話番号に確認の電話をかけましょう。

個人情報を駆使した信頼構築

詐欺師は様々な手段で入手した個人情報(氏名、住所、生年月日など)を用いて、あたかも正規の連絡であるかのように装います。SNSなどに公開している情報も利用されます。

「〇〇さん、先日のお問い合わせについて」などと話し始められると、ついつい本物だと錯覚してしまいがちです。知られて問題ない情報でも、必要以上に公開しないよう注意しましょう。

有名人になりすますケース

テレビなどでよく知っている有名人になりすまし、「絶対に儲かる方法を教えます」などと投資を促す手口も増えています。SNS広告などで、実在する著名人の画像や動画を無断使用するケースが典型的です。

有名人が個人的に投資を勧誘することはまずありません。そのような広告を見かけたら、まず詐欺を疑いましょう。

集団訴訟などの動きもあり、最近は減ってきている印象ですが、AI発展でどうなることやら。

デジタル時代の新たな詐欺手口

「ディープフェイク」の危険性

AI技術の発達により、有名人の「ディープフェイク」動画を作成することが容易になりました。本人そっくりの動画で「この投資法で儲かった」などと語らせることで、信憑性を高めています。

人間の認知バイアス(ヒューリスティック)により、多少の不自然さがあっても、都合よく解釈してしまうことがあります。動画があるからといって安易に信じず、公式チャンネルかどうかを確認しましょう。

グループチャットによる集団心理操作

LINEグループに誘導。

投資詐欺などでは、複数の詐欺師が被害者と同じ立場の投資家を演じることで、「自分だけではない」「みんな儲けている」と思わせる手法が使われます。

「私も10万円から始めて、今は100万円になりました」といった成功体験を共有することで、被害者の警戒心を解き、高額投資へと誘導します。

グループで「利益が出た」とか言われると、いいなぁ、となっちゃいますよね。

ステップバイステップの誘導

詐欺師は「少額から始められる」と最初のハードルを低くし、徐々に高額な投資へと誘導します。最初の少額投資で実際に利益が出るように見せかけ(実際には架空の数字)、信頼を獲得するのです。

さらに巧妙なケースでは、最初の投資で得た利益を実際に引き出させることで、「本物の投資だ」と確信させてから大金を投資させるパターンもあります。

恐怖と焦りを利用する手法

口座不正利用の偽通知

SMSやメールで銀行口座への不正アクセスや利用制限を通知し、焦らせて対応させる手法が増えています。「あなたの口座に不審なログインがありました。今すぐ確認してください」といったメッセージで、偽サイトに誘導します。

SMSは電話番号さえあればメッセージを送れるため、多くの人にばらまかれています。公式アプリを開いて確認するなど、リンクを直接クリックしない対応が重要です。

逮捕状詐欺

「逮捕状」と印字された偽造書類を送りつけ、不安と恐怖を与える手口も報告されています。「あなたの名前で犯罪が行われた」などと通知し、解決のためにお金を要求するのが典型的です。

公的機関がメールで逮捕状を送ることはありません。このような連絡があった場合は、直ちに警察や弁護士に相談しましょう。

架空裁判のメールとかも同じですね。

ウイルス感染の偽警告

パソコンやスマートフォンが「ウイルスに感染した」と警告し、偽のサポートセンターへ誘導するケースも多いです。画面に消えない警告を表示させて焦らせ、高額なソフトウェアを購入させようとします。

正規のセキュリティ警告とは表示方法や内容が異なります。慌てずに強制終了するなどの対応を取り、必要に応じて専門家に相談しましょう。

だまされる可能性を下げるための対策

落ち着いて判断する習慣づけ

詐欺被害を防ぐ最大のポイントは、焦らないことです。焦ったり疲れている時にメッセージを見ないよう、通知設定をコントロールしましょう。

「今すぐ対応しないと」と思わせる文面こそ、詐欺の可能性が高いです。一度深呼吸して、冷静になってから対応を考えましょう。

受信情報は常に疑う姿勢

原則として、受け取ったメッセージやメールは疑ってかかることが重要です。特に差出人名やURLが不審な場合、即座に警戒心を高めましょう。

銀行やクレジットカード会社からの重要な連絡は、公式アプリや公式サイトにログインして確認するのが安全です。

公式情報での確認習慣

サービス提供元の公式サイトや公式アプリで情報を確認する習慣をつけましょう。メール内のリンクではなく、自分でブラウザから公式サイトにアクセスする方が安全です。

不安なら、公表されている問い合わせ先に電話で確認することも有効です。

URL確認の徹底

不審なURLには絶対にアクセスしないよう注意しましょう。URLを事前にチェックできるサービスを利用したり、ドメイン名をしっかり確認することが重要です。

スマートフォンではURLが一部しか表示されないことがあるため、タップする前に長押しして全体を確認する習慣をつけましょう。

相談は恥ではない

困ったときは一人で抱え込まず、周囲の人や公的な相談窓口に相談しましょう。消費者ホットライン(188)や警察相談窓口など、専門機関に相談することで被害を防げる可能性が高まります。

特に高齢者の場合、家族や信頼できる人に相談する習慣をつけることが重要です。

メール文面でまよったら、AIに一度聞いてみるのも良いでしょう。

まとめ:被害者にならないために

詐欺の手口は日々進化していますが、基本的な心理テクニックは変わりません。「美味しい話」「緊急事態」「有名人や権威の利用」といった要素が含まれる話には警戒心を持ち、冷静に判断することが大切です。

以下の3つの原則を心がけましょう:

- 焦らず、冷静に判断する

- 確認は必ず公式サイトや公式連絡先で行う

- おかしいと思ったら、迷わず専門家に相談する

書籍のなかでも、詐欺被害に遭ってからでの対策はほとんど書かれていません。被害回復が難しくなっているので、予防的な、事前の知識と警戒心を持っておくしかありません

コメント